製作道具

05[3,4,3,4] Excel ダイヤモンド結晶 多面体 未分類 製作道具

退院してのちの 初めてのブログです。

『絶筆』のエピソードで始まるブログに いつまでもしておけないと思い やっと筆をとることにしました。

病変組織は 膵臓系でした。でも 年相応の元気で 日々を送っています。

毎日 妻との散歩を楽しみ 5000 から 10000 時には 20000の歩数になることもあります。

一時は シゲくアップしていたのに 今は年に数回の投稿になってしまっています。

得意げに投稿する 話題が なかなか見当たらないのです。

ブログを開始してからお伝えしている従来の製作方法に 現在少し変化のあるものをリストアップしておきます。

既に載せているものも含めてです。

・接着剤は 合成ゴム系ボンドでない水溶性の安全・安心なものを使う。

・合成ゴム系ボンドでは簡単にできた 形状維持を 形状保持部材を作成し行う。

・角度確認に A4の1mm 方眼紙ではなく A4の白紙か 5mm 方眼の用紙を用いる。

・方眼紙枠内の 整数比で角度表現をしていたのを 210か297 を基準とする 0.5ミリ刻みの数の分数とする。

・ドレッサー(精細切削材) を粗目(80番手ぐらい)の紙やすりで作る。

・クレイドル(部材接合部加工の固定治具)を 90度の角度で接合した三角形状の板材で作る。

・電子レンジでの木工について 知見を深め大いに活用していく。

・稜部品接合部分の形状を 3タイプに増やし 立体製作を容易にする。

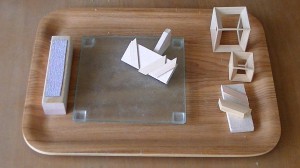

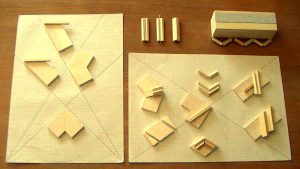

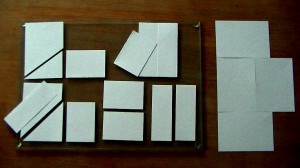

あれやこれや やり方を変更し 以下の画像が そのように作ったもののアラマシです。

ほとんど 電子レンジの中ををくぐらせています。

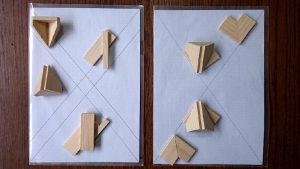

[3,4,3,4] の製作の中で いろいろと実験をしていたので そのタイプの作品例が多くあります。

左上ふたつは ダイヤモンド結晶模型ですが その下のジグザグな四角形は 丸棒で同じような形状にしようとしているところです。

邪魔くさくなって 頓挫しています。

初めてこのブログをご覧のかたは 説明が意味不明かもしれませんが 基本的なことは既に説明ずみとして 進めてゆきます。

2020年9月20日

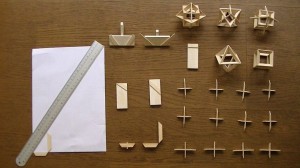

09[5,5,5] 多面体 製作道具

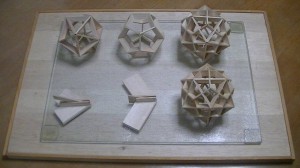

A4用紙のかどからかどに 斜線を引くと 54.74 度 ( 297 / 210 ) の角度が得られると

何度もお伝えしていますが

この角度と 直角のみで 正十二面体を作ってみました。約5Cm の高さの多面体です。

5×5 の角棒を 長寸方向で 24mmの幅 54.74 度の角度で台形状にカットします。

それを 33個 作ります( 画像では 3個上のほうに 写っています)。

30個は多面体の稜の部材用です。

この33個の部材を 左上にある 治具で 整形します。

24mm の寸法に加工した 一つの部材を基準にして

可能な限り正確(つらいち)に台形に加工します。

その台形を 90度回転させ同様にして 画像のように先の尖った部材にします。

断面 5×10 の板棒を 片側54.74 度 斜めの台形部材(長寸 14mm) 6個

(画像では 5×5 の横に 1個)と 5×5 3個で

v字溝が 三方向に等間隔に下がっている治具をつくります。

この治具で 三つの又にした部材と二つの部材で 家の屋根のようなユニットを 6個作ります。

接着剤が固まり 形状が安定したら

あとは パズル気分で組み合わせ 正十二面体を作ることができます。

私は 利き腕が左なので下のような 54.74 度や 90 度の 整形治具を作っていますが

右利きの方は その点を考慮してください。

2020年6月14日

未分類 製作道具

パラレルワールドの存在有無に対する

真面目で理知的な論議があるそうです。

非現実なことが 実際に起こっているという パラレルワールド

私には 量子論的 ひも理論的で 不可思議な 認識困難なものでした。

でも今のグローバルな現実世界を見てみると

そんな不思議な世界に紛れ込んでしまっているような変な気分です。

欲望と偏見 差別と貧困 君臨と隷属

むき出しの不条理な世界を 様々なメディアを通してまのあたりにしています。

気をとりなおし 工作について少しお話を。

ものを作るとき どんなに正確を期しても

角度や数値を近似値で丸める必要が生じます。

測定とは 離散的なものです。

でもモノづくりで使う 特殊な言い回しで つらいちという言葉があります。

離散的でもなく 近似的な意味も持ちません。

基準となる状態に 認識できる範囲で 完全に一致しているということです。

多面体をうまく作る秘訣は つらいちを意識すべきと思っています。

これは むづかしいスキルではなく 単なるル-ティ-ンな心掛けです。

これからも つらいち意識をもって 多面体づくりなどに関して

お伝えしていこうと 思っています。

2020年5月22日

多面体 製作道具

おひさしぶりです。

コロナヴァイラスに翻弄されている 今日この頃です。

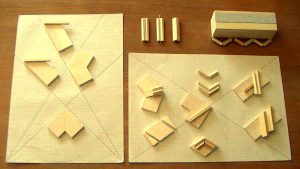

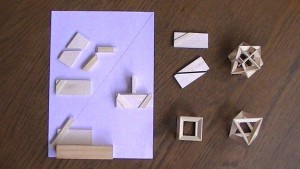

[3,4,3,4] を例として最近私が行っている治具の作り方をお伝えします。

多面体つくりの 参考になれば幸いです。

下の画像は

90度と45度の角度カットと 整形という作業をする 治具と

v字型溝の治具 制作の説明です。

ここで使用している木材は

6 ミリ厚 30 ミリ幅 70 ミリ長の板材と

6 ミリ厚 25 ミリ幅 70 ミリ長の板材

( 30 ミリ幅 の代用可 私は消費量が多く経済性のため )

断面が 5 × 5 で 長さ 50 ミリの棒材と

断面が 5 × 5 で 長さ 25 ミリの棒材

断面が 5 × 10 で 長さ 70 ミリの棒材

( 5 × 5 を 2本合わせても可 )

断面が25 × 25 で 長さ100 ミリの棒材

それに つまようじ です。

左上の 25 × 25 の角材は 80番手の紙やすり 20 × 100 と

5 × 100 のポリプロピレン樹脂の薄板を貼っています。

これは 以前からお伝えしている 切削工具です。

25 ミリ幅の板材に 断面 5 × 10 の 棒材を 45度の角度に

接着させるガイドにしています。

同じように 90度用の治具です。

今までこの用途に 断面 5 × 5 を用いていたのですが

めしつぶでの接着でも強度があるようにと 5 × 10に 変更しています。

この接着では めしつぶ ひとつもいらないくらいです。

これらで 30 ミリ幅の板材を 二等分にカットし接合します。

上画像の下左からの説明です。

棒材で v字形溝をつくるものです。

5 × 5 × 50 の棒材に 5 × 5 × 25 の棒材を接着し

この二つを貼り合わせています。

同寸のかどが 向かい合うようになっています。

画像最下部の左が 完成した治具で そのよこは

5 × 5 × 50 の棒材二本を挟みテ-プで縛っています。

続く左のような v字型溝の治具が作れます。

5 ミリ長の ようじや 棒材で補強し接着しています。

接着部分が固化すれは あと半分の接合は簡単です。

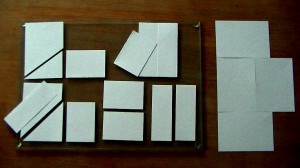

下画像の説明をします。

[3,4,3,4] 用の cradle です。

5 ミリ方眼に罫の入ったA4 用紙をクリアファイルにいれています。

必要な角度方向に 部材を固定させるためで 両面テ-プを使っています。

左のA4 用紙の斜線の角度は 39.2度 ( 210 / 257 ) です。

短寸のかどから 長寸 257 の部分に 四本引いています。

対称に表示され 正確性が高まります。

左下のようにして

6 ミリ厚 30 ミリ幅 70 ミリ長の板材を二等分します。

右側のA4 用紙には かどからかどに 二本の線を引いています。

90度を 35.3度と54.7度に分割しています。

v字溝の方向は 画像では 直線に揃っていないようですが

真上から見ると 用紙の長寸方向と 平行です。

あとは 判じ絵にしておきます。

2020年5月2日

多面体 製作道具 諸量

久しぶりの投稿です。

昨年のモットーは『 四角棒で作る 手芸木工を 原点に戻って伝える 』

だったと思っているのですが

年超しせまる今になってもまだ実現していません。

でも 合成ゴム系でない接着剤を用いての 新たな方向に

光が見えてきた気がしています。

ただ 少し難点があり お伝えするのを躊躇していました。

それは 電子レンジを用いる 木工だったからです。

木工用ボンドは 粘性が弱く 完全接着までに時間がかかり 作業性に難があり

その弱点克服や効率アップに 電子レンジを頻繁に活用していました。

木工用ボンドの主成分は 水と酢酸ビニルで 健康被害への心配の少ない物質とは

いわれていますが 機能の向上や安定化のために 様々な薬品が添加されています。

平温での作業ではなく高周波の磁力線を照射し百度以上の蒸気が発生します。

結構頻繁にレンジを使用し 少し 不安を感じながらの作業でした。

『これは 私が 自己責任で 注意点をその都度確認しながら行っているものです。

お勧めしているものではありません。私の責任は回避します。』(2015年10月2日)

とも言っていました。

複数の ボンドメーカに 電子レンジ使用の問題点について問い合わせたところ

そのような状況下での 知見はないとか あいまいな答えしか得られませんでした。

いつまでたっても先に進めないので それではと 方針を変えました。

接着剤に 「めしつぶ」を用いいることにしました。

前回 [ 3,4,3,4 ] と その双対多面体を合体させた複合多面体画像を載せましたが

「めしつぶ」を用いています。

乾燥後の性能は木工用ボンドと比べて接着部分の 弾力性に劣り

振動の激しい治具の制作に用いるには 強度を高める補強が必要な場合もあります。

来年は 木工用ボンドと『電子レンジめしつぶ 』 を併用した

手芸木工をお伝えしたいと思っています。

以下に 少し多めのデ-タを載せておきます。

右端が切れていますが 全範囲コピーで 転記できると思います。

開き接合角 と V切り接合角 の説明をします。

開き接合角は 四角棒を平面上に置いて指定角度に垂直カット

V切り接合角は 四角棒をV字溝に固定して指定角度に垂直カット

詳しいことは 次回にお伝えします。

良いお年を。

|

| | | | 接合角 | | 仰角 | | 開き接合角 | | 開き仰角 | | V切り接合角 | |

| 01 | 01 [3,3,3] | 60.0000 | 171.5 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 30.3612 | 174 / 297 | 63.4349 | 148.5 / 297 | 22.5 | 123 / 297 |

| 02 | 01 双 [3,3,3] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 30.3612 | 174 / 297 | 63.4349 | 148.5 / 297 | 22.5 | 123 / 297 |

| 03 | 02 [3,3,3,3] | 45.0000 | 210 / 210 | 45.0000 | 210 / 210 | 30.3612 | 174 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 22.5 | 123 / 297 |

| 04 | 02 双 [3,3,3,3] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 | 45.0000 | 210 / 210 | 45.0000 | 210 / 210 | 35.2644 | 210 / 297 |

| 05 | 03 [4,4,4] | 60.0000 | 171.5 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 | 45.0000 | 210 / 210 | 45.0000 | 210 / 210 | 35.2644 | 210 / 297 |

| 06 | 03 双 [4,4,4] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 45.0000 | 210 / 210 | 30.3612 | 174 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 22.5 | 123 / 297 |

| 07 | 04 [3,3,3,3,3] | 36.0000 | 210 / 289 | 31.7175 | 183.5 / 297 | 32.3115 | 188 / 297 | 41.1545 | 210 / 240.5 | 24.0948 | 133 / 297 |

| 08 | 04 双 [3,3,3,3,3] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 20.9052 | 113.5 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 28.3772 | 160.5 / 297 | 45 | 210 / 210 |

| 09 | 05 [3,4,3,4] 3 | 35.2644 | 210 / 297 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 32.6118 | 190 / 297 | 39.2315 | 210 / 257 | 24.3429 | 134.5 / 297 |

| 10 | 05 [3,4,3,4] 4 | 54.7356 | 210 / 297 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 45.4155 | 210 / 213 | 39.2315 | 210 / 257 | 35.6571 | 210 / 292.5 |

| 11 | 05 双 [3,4,3,4] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 19.4712 | 105 / 297 | 55.6664 | 203 / 297 | 26.565 | 148.5 / 297 | 45.993 | 210 / 217.5 |

| 12 | 05 双 [3,4,3,4] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 35.2644 | 210 / 297 | 36.2060 | 210 / 287 | 45.0000 | 210 / 210 | 27.3678 | 153.5 / 297 |

| 13 | 06 [3,6,6] 3 | 33.5573 | 197 / 297 | 25.2394 | 140 / 297 | 33.4824 | 196.5 / 297 | 33.6901 | 198 / 297 | 25.066 | 139 / 297 |

| 14 | 06 [3,6,6] 6 | 73.2213 | 89.5 / 297 | 25.2394 | 140 / 297 | 60.3586 | 169 / 297 | 33.6901 | 198 / 297 | 51.1751 | 210 / 261 |

| 15 | 06 双 [3,6,6] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 15.7932 | 84 / 297 | 58.0249 | 185.5 / 297 | 21.8015 | 119 / 297 | 48.5605 | 210 / 238 |

| 16 | 06 双 [3,6,6] 6 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 17.7643 | 95 / 297 | 63.4349 | 148.5 / 297 | 12.7644 | 67.5 / 297 |

| 17 | 07 [3,3,3,3,4] 3 | 32.5940 | 190 / 297 | 21.8454 | 119 / 297 | 34.1367 | 201.5 / 297 | 29.5509 | 168.5 / 297 | 25.6134 | 142.5 / 297 |

| 18 | 07 [3,3,3,3,4] 4 | 49.6241 | 210 / 247 | 21.8454 | 119 / 297 | 47.0381 | 210 / 225.5 | 29.5509 | 168.5 / 297 | 37.2091 | 210 / 276.5 |

| 19 | 07 双 [3,3,3,3,4] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 13.3827 | 70.5 / 297 | 59.5498 | 174.5 / 297 | 18.5961 | 100 / 297 | 50.2605 | 210 / 252.5 |

| 20 | 07 双 [3,3,3,3,4] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 23.6339 | 130 / 297 | 42.7638 | 210 / 227 | 31.7514 | 184 / 297 | 33.1831 | 194 / 297 |

| 21 | 08 [3,4,4,4] 3 | 32.3684 | 188.5 / 297 | 20.9410 | 113.5 / 297 | 34.3158 | 202.5 / 297 | 28.4221 | 160.5 / 297 | 25.7639 | 143.5 / 297 |

| 22 | 08 [3,4,4,4] 4 | 49.2105 | 210 / 243.5 | 20.9410 | 113.5 / 297 | 47.2658 | 210 / 227.5 | 28.4221 | 160.5 / 297 | 37.4292 | 210 / 274.5 |

| 23 | 08 双 [3,4,4,4] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 12.7644 | 67.5 / 297 | 59.9385 | 172 / 297 | 17.7643 | 95 / 297 | 50.699 | 210 / 256.5 |

| 24 | 08 双 [3,4,4,4] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 22.5000 | 123 / 297 | 43.3786 | 210 / 222 | 30.3612 | 174 / 297 | 33.75 | 198.5 / 297 |

| 25 | 09 [5,5,5] | 60.0000 | 171.5 / 297 | 20.9052 | 113.5 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 28.3772 | 160.5 / 297 | 45 | 210 / 210 |

| 26 | 09 双 [5,5,5] 5 | 36.0000 | 210 / 289 | 31.7175 | 183.5 / 297 | 32.3115 | 188 / 297 | 41.1545 | 210 / 240.5 | 24.0948 | 133 / 297 |

| 27 | 10 [4,6,6] 4 | 48.1897 | 210 / 235 | 18.4349 | 99 / 297 | 47.9379 | 210 / 232.5 | 25.2393 | 140 / 297 | 38.0827 | 210 / 268 |

| 28 | 10 [4,6,6] 6 | 65.9052 | 133 / 297 | 18.4349 | 99 / 297 | 60.3586 | 169 / 297 | 25.2393 | 140 / 297 | 51.1751 | 210 / 261 |

| 29 | 10 双 [4,6,6] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 19.4712 | 105 / 297 | 45.0000 | 210 / 210 | 26.565 | 148.5 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 |

| 30 | 10 双 [4,6,6] 6 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 | 26.5650 | 148.5 / 297 | 45.0000 | 210 / 210 | 19.4712 | 105 / 297 |

| 31 | 11 [3,5,3,5] 3 | 31.7175 | 183.5 / 297 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 34.9134 | 207.5 / 297 | 24.6791 | 136.5 / 297 | 26.2677 | 146.5 / 297 |

| 32 | 11 [3,5,3,5] 5 | 58.2825 | 183.5 / 297 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 55.4231 | 204.5 / 297 | 24.6791 | 136.5 / 297 | 45.7323 | 210 / 215.5 |

| 33 | 11 双 [3,5,3,5] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 10.8123 | 56.5 / 297 | 61.1597 | 163.5 / 297 | 15.1144 | 80 / 297 | 52.0897 | 210 / 269.5 |

| 34 | 11 双 [3,5,3,5] 5 | 36.0000 | 210 / 289 | 26.5651 | 148.5 / 297 | 34.7465 | 206 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 | 26.1268 | 145.5 / 297 |

| 35 | 12 [3,8,8] 3 | 31.3997 | 181.5 / 297 | 16.3249 | 87 / 297 | 35.2644 | 210 / 297 | 22.4999 | 123 / 297 | 26.5651 | 148.5 / 297 |

| 36 | 12 [3,8,8] 8 | 74.3001 | 83.5 / 297 | 16.3249 | 87 / 297 | 67.5000 | 123 / 297 | 22.4999 | 123 / 297 | 59.6388 | 174 / 297 |

| 37 | 12 双 [3,8,8] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 9.7356 | 51 / 297 | 61.8294 | 159 / 297 | 13.6387 | 72 / 297 | 52.8612 | 210 / 277.5 |

| 38 | 12 双 [3,8,8] 8 | 22.5000 | 123 / 297 | 45.0000 | 210 / 210 | 17.7643 | 95 / 297 | 54.7356 | 210 / 297 | 12.7644 | 67.5 / 297 |

| 39 | 13 [3,3,3,3,5] 3 | 30.9317 | 178 / 297 | 13.4106 | 71 / 297 | 35.8954 | 210 / 290 | 18.6336 | 100 / 297 | 27.1021 | 152 / 297 |

| 40 | 13 [3,3,3,3,5] 5 | 56.2732 | 198.5 / 297 | 13.4106 | 71 / 297 | 56.8199 | 194 / 297 | 18.6336 | 100 / 297 | 47.2393 | 210 / 227 |

| 41 | 13 双 [3,3,3,3,5] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 7.9123 | 41.5 / 297 | 62.9581 | 151.5 / 297 | 11.1196 | 58.5 / 297 | 54.1752 | 210 / 291 |

| 42 | 13 双 [3,3,3,3,5] 5 | 36.0000 | 210 / 289 | 19.1578 | 103 / 297 | 38.0865 | 210 / 268 | 26.1655 | 146 / 297 | 28.9941 | 164.5 / 297 |

| 43 | 14 [3,4,5,4] 3 | 30.8657 | 177.5 / 297 | 12.9393 | 68 / 297 | 36.0000 | 210 / 289 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 27.1915 | 152.5 / 297 |

| 44 | 14 [3,4,5,4] 4 | 46.5129 | 210 / 221.5 | 12.9393 | 68 / 297 | 49.6138 | 210 / 247 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 39.7352 | 210 / 252.5 |

| 45 | 14 [3,4,5,4] 5 | 56.1085 | 199.5 / 297 | 12.9393 | 68 / 297 | 56.9826 | 193 / 297 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 47.4166 | 210 / 228.5 |

| 46 | 14 双 [3,4,5,4] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 7.6226 | 39.5 / 297 | 63.1369 | 150.5 / 297 | 10.7173 | 56 / 297 | 54.3849 | 210 / 293 |

| 47 | 14 双 [3,4,5,4] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 13.2825 | 70 / 297 | 48.2203 | 210 / 235 | 18.4616 | 99 / 297 | 38.3588 | 210 / 265.5 |

| 48 | 14 双 [3,4,5,4] 5 | 36.0000 | 210 / 289 | 18.4349 | 99 / 297 | 38.4020 | 210 / 265 | 25.2393 | 140 / 297 | 29.27 | 166.5 / 297 |

| 49 | 15 [4,6,8] 4 | 46.399 | 210 / 220.5 | 12.4589 | 65.5 / 297 | 49.7734 | 210 / 248.5 | 17.3519 | 93 / 297 | 39.8943 | 210 / 251 |

| 50 | 15 [4,6,8] 6 | 62.4877 | 154.5 / 297 | 12.4589 | 65.5 / 297 | 61.9245 | 158.5 / 297 | 17.3519 | 93 / 297 | 52.9711 | 210 / 278.5 |

| 51 | 15 [4,6,8] 8 | 71.1133 | 101.5 / 297 | 12.4589 | 65.5 / 297 | 68.0024 | 120 / 297 | 17.3519 | 93 / 297 | 60.2602 | 169.5 / 297 |

| 52 | 15 双 [4,6,8] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 12.7644 | 67.5 / 297 | 48.4843 | 210 / 237 | 17.7643 | 95 / 297 | 38.6178 | 210 / 263 |

| 53 | 15 双 [4,6,8] 6 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 22.5000 | 123 / 297 | 31.7093 | 183.5 / 297 | 30.3612 | 174 / 297 | 23.5994 | 130 / 297 |

| 54 | 15 双 [4,6,8] 8 | 22.5000 | 123 / 297 | 32.2356 | 187.5 / 297 | 22.0888 | 120.5 / 297 | 41.7268 | 210 / 235.5 | 16.0116 | 85 / 297 |

| 55 | 16 [5,6,6] 5 | 55.6906 | 202.5 / 297 | 11.6407 | 61 / 297 | 57.4487 | 189.5 / 297 | 16.2431 | 86.5 / 297 | 47.9263 | 210 / 232.5 |

| 56 | 16 [5,6,6] 6 | 62.1547 | 157 / 297 | 11.6407 | 61 / 297 | 62.2087 | 156.5 / 297 | 16.2431 | 86.5 / 297 | 53.3008 | 210 / 281.5 |

| 57 | 16 双 [5,6,6] 5 | 36.0000 | 210 / 289 | 16.4722 | 88 / 297 | 39.2489 | 210 / 257 | 22.6929 | 124 / 297 | 30.0154 | 171.5 / 297 |

| 58 | 16 双 [5,6,6] 6 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 20.9052 | 113.5 / 297 | 32.3115 | 188 / 297 | 28.3772 | 160.5 / 297 | 24.0948 | 133 / 297 |

| 59 | 17 [3,10,10] 3 | 30.4803 | 175 / 297 | 9.69370 | 50.5 / 297 | 36.7418 | 210 / 281.5 | 13.5811 | 71.5 / 297 | 27.828 | 157 / 297 |

| 60 | 17 [3,10,10] 10 | 74.7598 | 81 / 297 | 9.69370 | 50.5 / 297 | 72.4516 | 94 / 297 | 13.5811 | 71.5 / 297 | 65.9052 | 133 / 297 |

| 61 | 17 双 [3,10,10] 3 | 60.0000 | 171.5 / 297 | 5.6599 | 29.5 / 297 | 64.3438 | 142.5 / 297 | 7.9785 | 41.5 / 297 | 55.8123 | 201.5 / 297 |

| 62 | 17 双 [3,10,10] 10 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 31.7175 | 183.5 / 297 | 18.4616 | 99 / 297 | 41.1545 | 210 / 240.5 | 13.2825 | 70 / 297 |

| 63 | 18 [4,6,10] 4 | 45.5041 | 210 / 213.5 | 7.55610 | 39.5 / 297 | 51.5274 | 210 / 264.5 | 10.6248 | 55.5 / 297 | 41.6636 | 210 / 236 |

| 64 | 18 [4,6,10] 6 | 60.881 | 165.5 / 297 | 7.55610 | 39.5 / 297 | 63.8432 | 146 / 297 | 10.6248 | 55.5 / 297 | 55.218 | 206.5 / 297 |

| 65 | 18 [4,6,10] 10 | 73.6149 | 87.5 / 297 | 7.55610 | 39.5 / 297 | 73.1153 | 90 / 297 | 10.6248 | 55.5 / 297 | 66.7682 | 127.5 / 297 |

| 66 | 18 双 [4,6,10] 4 | 45.0000 | 210 / 210 | 7.6226 | 39.5 / 297 | 51.0603 | 210 / 260 | 10.7173 | 56 / 297 | 41.1887 | 210 / 240 |

| 67 | 18 双 [4,6,10] 6 | 30.0000 | 171.5 / 297 | 13.2825 | 70 / 297 | 35.0531 | 208.5 / 297 | 18.4616 | 99 / 297 | 26.386 | 147.5 / 297 |

| 68 | 18 双 [4,6,10] 10 | 18.0000 | 96.5 / 297 | 24.0948 | 133 / 297 | 20.3218 | 110 / 297 | 32.3115 | 188 / 297 | 14.6747 | 78 / 297 |

| |

2019年12月30日

05[3,4,3,4] 多面体 製作道具

今までお伝えしていなかった [ 3,4,3,4 ] cradle の説明です。

下画像の説明をします。

左中ほどの 傾斜した治具は6 × 30 × 70 の 板材を 30度の角度で

二等分し 二つを合わせて 5 × 5 の棒材で作った溝を貼ったものです。

その下のが 今回説明しようとしている 傾斜治具です。

39.3度 にカットした 板材二枚を 90度の角度で接合しています。

5mm 方眼罫のA4用紙に 上右からと下右から 257mm のところに

点を打ち クロスして斜線を引いて角度を得ています。

あとは後日説明するとして 判じ絵 にしておきます。

39.3度について説明します。

対辺 210 底辺 ( 隣辺ともいうようですが) 257mm で表す角度です。

210 ÷ 257 = 0.817

直角三角形の 直角をはさむ二辺の比としての値は 0.817 で tan 39.25 になります。

実際に必要な角度は 39.232度なので 近似値としてはいい値です。

傾斜の寸法を 1 とすると

30度は tan 30 で計算すると 0.577 で 0.577 / 1.000 になります。

この 0.577 を 直角三角形の 対辺として 傾斜が45度なので 斜辺の寸法は

0.577 ×√2 = 0.816 となり

0.816 / 1.000 の角度は arctan 0.816 で 39.21度 になります。

精度を高くして計算すると 39.232 になります。

2019年6月23日

05[3,4,3,4] ダイヤモンド結晶 多面体 製作道具 諸量

今 [ 3,4,3,4 ] 制作説明の 準備作業をしています。

2012年 5月 ブログを立ち上げ もう7年も経ってしまいました。

主なエピソードは プラトン多面体や アルキメデス多面体のことでした。

その 制作方法の説明も 初期と現在とでは かなり変化しています。そこで

多面体を作ってみようとして 私のブログを参考にし作業をされている方にお伝えします。

過去の説明からは すこし変化していると思われるかもしれない イメージをメインに

画像を載せておきます。現在 私が採用しているものです。

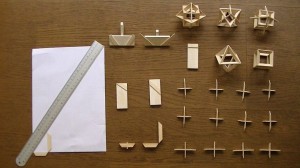

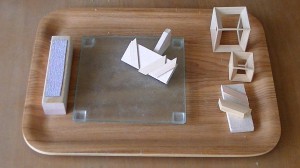

上側から説明します。

上側は すべてキッチングッズとして 容易に確保できるものです。

左のは ガラスプレートで 三枚積み上げています。

以前にも お伝えしたことがあるもので

正四角のは柄が気に入っていてそののまま

他は かなり苦労して 印刷膜を剥がしています。

このプレート面上で 主な作業を行っています。

その右二つは 材質が PPと表示されている ポリプロピレン樹脂製の カット台です。

厚みは 透明なものが 0.8ミリ 白いのが 3ミリほどです。

カッターやのこぎりの使用時に このままの寸法ででも用いますが

木材で作る治具の補助材として 様々にカットして使用します。

下左は 5ミリ方眼に罫の入った A4用紙で

0.5ミリ刻みの数値で 縦横比を表し角度を求めています。

1ミリ幅のグラフ用紙を使うことは 最近なくなりました。

その隣が 紙やすりで 空研ぎヤスリと表示されて売っています。

合成樹脂や目詰まり防止剤も一緒に施してありかなり長く使用に耐えます。

色々な番手があり #80の粗めのものが重宝しています。

画像上中の PPシ-ト上にある 縦長なものが それを貼った切削道具です。

端から 3ミリほどのすき間をあけ

その寸法に合わせて細くハサミで切った 0.8ミリ厚のPPシートを貼っています。

稜部品を作る治具と 切削具との 円滑な接触をはかるためです。

また同じ用途として 3ミリ厚の PP材を 角材の下に敷いたりもします。

カットにはくれぐれも 注意が必要です。

手芸的な工作にも思いがけない怪我の危険が潜んでいます。

逆三角形の治具が写っています。

今までの説明で クレイドル (cradle) と言っていた治具の傾斜部分です。

その横の縦長に 棒状に見えるのが今までのタイプのものです。

新タイプも 6 × 30 × 70 の寸法に まとめて カットしてある

ファルカタ材を用いています。

39.23度 ( 210 / 257 ) を含む直角三角形を 二つ合わせて 90度広げています。

[ 3,4,3,4 ] に必要な 30度に 溝が傾斜した状態になります。

溝は 左右 45度の斜面をもち 直角に開いています。

このデザインの cradle のほうが より作りやすく

より正確な加工補助が可能だと思っています。

あとは 40センチの 定規と 大きめの三角定規です これぐらいがお勧めです。

新しく計算した数値です 参考にしてください。

角度 対辺 / 底辺 直角開き角 対辺 / 底辺

01 [3,3,3] 仰角 54.736 297 / 210 63.435 297 / 148.5

01 [3,3,3] 3 接合角 60.000 297 / 171.5

02 [3,3,3,3] 仰角 45.000 210 / 210 54.736 297 / 210

02 [3,3,3,3] 3 接合角 45.000 210 / 210

03 [4,4,4] 仰角 35.264 210 / 297 45.000 210 / 210

03 [4,4,4] 4 接合角 60.000 297 / 171.5

04 [3,3,3,3,3] 仰角 31.717 183.5 / 297 41.154 210 / 240.5

04 [3,3,3,3,3] 3 接合角 36.000 210 / 289

05 [3,4,3,4] 仰角 30.000 171.5 / 297 39.232 210 / 257

05 [3,4,3,4] S3 接合角 35.264 210 / 297

05 [3,4,3,4] L4 接合角 54.736 297 / 210

05 [3,4,3,4] 双 4 仰角 35.264 210 / 297 45.000 210 / 210

05 [3,4,3,4] 双 3 仰角 19.471 105 / 297 26.565 148.5 / 297

09 [5,5,5] 仰角 20.905 113.5 / 297 28.377 160.5 / 297

09 [5,5,5] 5 接合角 60.000 297 / 171.5

11 [3,5,3,5] 仰角 18.000 096.5 / 297 24.679 136.5 / 297

11 [3,5,3,5] S3 接合角 31.717 183.5 / 297

11 [3,5,3,5] L5 接合角 58.283 297 / 183.5

11 [3,5,3,5] 双 5 仰角 26.565 148.5 / 297 35.264 210 / 297

11 [3,5,3,5] 双 3 仰角 10.812 056.5 / 297 15.114 080 / 297

D 三点角 109.471

D 三点角 / 2 54.736 297 / 210

D 仰角 19.471 105 / 297 26.565 148.5 / 297

D 接合角 / 2 60.000 297 /171.5

2019年6月13日

ダイヤモンド結晶 製作道具

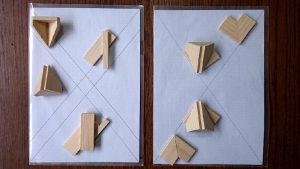

今回も 四角棒で作るダイヤモンド結晶模型についてです。

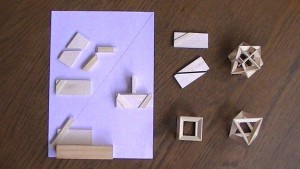

下画像に 5mm 巾の罫線が縦横に入っている 二枚のA4用紙があります。

レポート用紙の一種で 1ミリ方眼の グラフ用紙より 身近にあると思います。

この用紙 ( 210 × 297 ) から

60度 120度 45度 90度 ( 左の用紙で ) や

109.47度 70.53度など ( 右の用紙で ) の角度を得ようしています。

私の作業場は おもにキッチンテーブルなので

ここで用いている 板材は 6mm × 30mm の断面のものを 70mm 巾に

既にカットしておいたものを使用しています。ファルカタ集成材です。

ヒノキの棒材は 5 × 5 × 50 の寸法にしています。

左の縦向けに置いた用紙の 左上かどから 171.5mm 右のところにしるしをつけ

そこから下左かどに 直線を引きます。そして 左右対称に もう一本線を引きます。

この二本の線に囲まれた三角形は 三つのかどが 60度の正三角形になります。

同じA4の別の用紙の短方向の寸法で測ると

この寸法と 線を引いた三角のどちらの辺とも イコールになるはずです。

他の角度を示す 直線は 45度 90度 ですが

直角を挟んで 同寸の辺でできた三角形の角度は 90度と45度と45度なので

一枚の用紙で紙を曲げて

短いほうの辺の寸法のしるしを 長いほうに付けることで得られます。

ですが 一旦 曲げたり折ったりした紙は 均質・平滑な平面に戻すことは 困難です。

精度を落とす作業は少しでも避けるという意味で 二枚の用紙でするようにしています。

上の説明の 縦向きA4用紙でのつづきです。

側面に120度の角度のある 板材と 90度の角度のものがあります。

どちらも 6 × 30 × 70 の板材を 60度 と 45度 で二分割して作っています。

二本の対角線の交わった点を通過する線で 二分すると うまく二分割できます。

実際の作業では 線には幅があったり

理論と現実には 微妙な差があることに その都度実感させられるのですが。

横向きA4用紙でのことについて記します。

中ほど直角側面のある治具は 70.53度の角度で 角棒が接着されています。

この治具に沿って 直角の板を切断すると 19.47度 ( 90 – 70.53 ) の木片ができます。

この治具の 左下に 表示している 三角形二つと 菱形一つが その作業でできます。

この治具の 70.53度以外の角度は 19.47度 ( 90 – 70.53 ) なので

こちらの部分で 三角形部材の 傾斜の整形ができます。

この三角形を二つ合わせて

120度の側面がある治具の 19.47度 右あがりの傾斜をつくっています。

菱形の 鈍角部分の角度は 109.47度になります。あとは 判じ絵です。

くどくどと書いた割に 尻切れですが

思うことが どれだけ伝わっているのかと 心配です。

2017年8月27日

ダイヤモンド結晶 製作道具

45度エッジの多面体製作について 今はこれといった エピソードが浮かびません。

そこで 以前 ダイヤモンド結晶というカテゴリーで お伝えした内容に

重複も含めて 少し補足をします。

109.47 三点角

54.74 三点角/2 ( 239/169 )

19.47 仰角 ( 070/198 )

70.53 仰角の余角 ( 198/070 )

60.00 接合角/2 ( 194/112 ) 諸量としては以上などです。

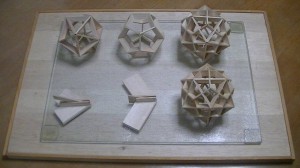

下画像の模型は 5 × 5 × 25mm のヒノキ材 でできたダイヤモンド結晶模型です。

画像左上は 棒材で作る 固定治具の作り方の説明です。

5×5×50mm のヒノキ材3本と楊枝があります。(マウス左クリックで画面は大きく)

角棒を4本束ねて

断面が正四角形になる状態から1本除いた形に三本を接合した部材と

三本を接合せず 欠けた部分をボンドと1本の楊枝で詰め

接合部分が固化したら

接着していない棒材を取り除き 90度の角度の溝のある 部材を作ります。

これで 三角棒を用いなくてもできる治具を作ります。

左中ほどの治具 ( 左利き用になっています ) は 左から

54.74度の角度をつけて角棒を切断・成形するもので ( 今回は寸法を 25mm にしています )

楊枝で補強した部材を使っています。

そして 三本の角棒で作った部材の溝を下にしたものを二本 54.74度の角度で貼っています。

これで 楊枝で補強した部分を上向きにしても加工ができる台としています。

次は 19.47度の 仰角を持った cradle で 傾斜方向が今までとは逆になっています。

以前の方法より 加工状態の確認が容易で 作業性と正確性が 良くなった気がしています。

画像上の ジグザグ状の部品の説明をします。

25mm にカットした部品の 整形後の両端は

Y字状のエッジのある 三つの面ができています。

左右が均等な状態にして

Y字の上の面を “Y上面” Y字の 左右横面を “Y横面” として説明します。

Y字状のエッジのある 三つの面は本来 対称性があり

どの面どうしで 接合してもいいはずですが

四角柱の部材のため非対称性部分が発生します。

そのため ランダムにしておくより 方向性をもたすほうが

均質な印象を与え 作業もやり易くなると思い

“Y上面” は “Y上面” に との接合方法を 推奨します。

画面上に L字状の接合部材 があり 109.47度の 三点角になっています。

これが 基本となる部材で “Y上面” どうしを接合しておきます。

L字状部材を 二個から三個繫げたものが 写っています。

これらの部材のみを用いて L字状部分の 突出した 山がわ部分どうしを

直角に交差し接合してゆくと 画像にある結晶構造ができます。

右上の一番大きなものの部材はおもに L字状部品が 三つから四つのジグザグです。

結晶模型を平面上に設置するのに 主に二種類のタイプがあります。

2-2タイプと 1-3タイプと名付けているものです。

画像左下の二つが 2-2タイプで

それらを組み合わせると 次の立体になります。1-3タイプの状態です。

この立体を 2-2タイプにして 透明な立方体に収めると

ダイヤモンド結晶の説明でよく出てくる 形状です。

以上が 重複も含めた補足説明ですが

過去に言い足りなかったと思ったことの一部です。

私は 四角棒でつくるダイヤモンド結晶模型が気に入ってます。

もっと 多くの人に知ってもらいたいと思っています。

2017年8月25日

01[3,3,3] Compounds 多面体 製作道具

飴色になっている材 (ラミン) の二種の立体は

既に掲載したことのあるもので 90度のエッジの 稜で構成されています。

それら以外の白っぽい材 (ヒノキ) の立体は

45度のエッジの 棒で作った 四面体 (Tetrahedron) と Stella Octangula です。

これらの立体の面角は 70.53度なので 45度では エッジが立っています。

画像を左クリックすれば 拡大されますが 判別できるでしょうか。

上画像下がわの表示は 45度の面角をもつ部材加工の支え台 (cradle) を

作るプロセスを説明しようとしています。

左から

2×10×50mm の板棒 1本と 5×5×50mm の四角棒 2本と

底辺が6mm の三角棒 1本があります。

次の表示が

四角棒 2本をぴったりと接触させ 接合面には糊ををつけず

水平に接する上面の境に木工用ボンドを少し厚く塗布しています。

数10分後

糊が半がわきになったところを V字に広げ 三角棒を 挟み

45度の開き角にして 2×10×50mm の板棒を底に貼り付けます。

そして

左右 67.5度 の傾斜のある溝 45度に開かれた溝の 支え治具ができました。

以前からお伝えしている 開き角が 90度の cradle で 多面体製作を既にされた方は

この説明だけで エッジ角 45度の部材の多面体を作ることができると思います。

一番右はしの治具は 45度エッジの 部材をつくるものです。

支え台に左右から 5×5×50mm の四角棒と 5×5×100mm の四角棒を張り付け

左右10mm 巾の面に プラスチックカード (乗車券などの) を切って貼っています。

カッターや 紙ヤスリの影響を受けにくく 治具の形状維持ができます。

断面が 直角三角形の棒材をこの治具に据えると

必要とする稜部位との反対側の部分は 左右対称ではなく

治具のプラスチック面に合わせて カッターで成形し ヤスリで整えます。

この加工では 部材の断面は 凧形四角形でも二等辺三角形でもなく

扇形に近い形状になります。

工夫がうまくゆき エレガントな治具ができたとは 言いにくいですが

画像のサンプルが その方法で作ったプロトタイプです。

2017年6月15日

多面体 嵯峨近辺 未分類 製作道具

年を取ると 何かと体に不具合が出てくるものです。

今 入院中です。あと数日で退院できるでしょう。

術後 7日目です。

全身麻酔もして かなりの手術だったはずなのに

呆気なく退院になりそうです。先端医療に感謝です。

部屋の外を見ると 東山の山々が近く

ほぼ真正面に 大の字が大きく見えています。

多面体製作では 正四面体を 三角棒で作ってみようかなと思っています。

45度の角度部分を稜とした作品を作ってみたいのです。

断面が直角三角形なので このままではシンメトリーでなくなるので

三角棒に加工を施します。

断面を 45 67.5 67.5 の角度の二等辺三角形にするか

45 90 135 90 の 凧形四角形にするかですが

凧形のほうが 切削量が少なくてすみます。

ただ 断面を左右対称に維持するには 加工難度は上がります。

私のブログでは メインの作業は切削です。

その作業を行うのに 金属製のドレッサーを用いて説明することが多くありました。

現在は 板棒たけでなく 硬い材の角棒にも 紙やすりのドレッサーを使うようになりました。

紙やすりの種類としては 空研ぎヤスリです。

合成樹脂や目詰まり防止剤も一緒に施してあり

かなり長く使用に耐え重宝しています。

色々な番手があるのもいいことです。80番の粗めのものが気にいっています。

取り掛かろうとしている作業は 棒材の形状加工から始まるので

エレガントな 工作法を考え工夫するには 結構大変だと思います。

発表てきるには 時間がかかりそうです。

話は変わって

五月28日に 高校二年生同級の人たちとの同窓会があります。

この分では行けそうです。このような形では初めてなので楽しみにしています。

京都府立嵯峨野高等学校が母校です。

昭和16年に設立され 右京区常盤段ノ上町にあります。

その町名のほぼ全域が学校の敷地で 住居地域はほんの少しです。

西陣で財を築いた富豪が 土地建物を含めての寄付で完成したとのことです。

そのときは 嵯峨野高等女学校で 女子のみの学校でした。

男子トイレが少なかって困ったことを記憶しています。

南東は太秦蜂岡町となり 太秦広隆寺があります。

なんでこのような地域で 嵯峨野という名を学校名にしたのか不思議です。

私の 出身中学校は 京都市立蜂ヶ岡中学校と言い 右京区嵯峨野開町にあります。

嵯峨野地域なのに 蜂ヶ岡です。これも不思議です。

嵯峨野開町の東となりが 太秦帷子ケ辻町です。

二つを合わせると東が尖った三角形になり

その尖ったところが 昔の辻だったことが容易にわかります。

この辻から 油掛地蔵のほうに道が今もつづいています。

私の通っていた幼稚園は

広隆寺の東隣の 太秦東蜂岡町にあり 今の東映映画村も同じ町内にあります。

蜂ヶ岡中学校と同じ嵯峨野開町からの通園です。

広隆寺の西隣の東映撮影所前から 広隆寺をぬけて 道がつづいていました。

自然幼稚園といい お寺が経営していました。今もあります。

お寺なのに 大きなツリーを飾った立派なクリスマスを楽しんだ思い出があります。

広隆寺をぬけるその道や 他にもあったそのような道も 今はないようです。

当時は映画が盛んな時で 撮影所近辺は凄くにぎやかでした。

ある時 子役と思える集団が門から中に入ろうとしているのに

出くわすことがありました。園から ぶらぶら帰る途中です。

その時 撮影所に紛れ込むことができました。

今でしたら バスでの送迎や親の送り迎えがあるので真面目に帰るしかないのですが

子供たちだけで 好き勝手に寄り道 道草をしながら 楽しく帰っていました。

近所のおばさんが 役者さんの頭にカツラをのせていて

「こんなとこで 仕事してはんにゃ」と思ったことを記憶しています。

町名遊びが 続いてしまいました。

2017年5月1日

11[3,5,3,5] 多面体 製作道具

[3,5,3,5] 製作に必要な諸量は 以下です。 ( 稜寸は 1として )

18.000000000000000000 稜の仰角 ( 077/237 )

72.000000000000000000 稜部品の突合せ角 ( 237/077 )

58.282525588538994676 稜部品の5角形部分の接合角 ( 233/144 )

31.717474411461005324 稜部品の3角形部分の接合角 ( 144/233 )

1.6180339887498948482 頂芯寸 ( 233/144 )

1.5388417685876267013 稜芯寸 ( 237/154 )

1.3763819204711735382 5角形の面芯寸 ( 245/178 )

1.5115226281523414610 3角形の面芯寸 ( 198/131 )

60 稜部品の必要個数

上の画像の説明です。

上の画像の説明です。

材料は 2×10 の 板棒 ( ヒノキ材 )と

6×30 の板材 ( ファルカタ材 ) を使用しています。

長いほうは 100mm 短いほうは 70mm ぐらいでカットしています。

左に 試作品と その稜部品を作るための治具が 二列あります。

台形の形をした稜部品が パラパラと写っています。

稜部品の長さは 広いほうが 24mm あり

完成品の多面体の 高さが 70mm ほどになっています。

二列の 右上が 仰角 18度 ( 077/237 )で

稜部品どおしが 頂芯線で集まって接合するための角度

つまり 直角マイナス 仰角

72度の角度 ( 237/077 ) に成形をするためのガイドです。

そして その左がそれをもとにカットされた 治具部品です。

三個以上作っておきます。

この部品二つで左下の 稜部品の角度切断用の治具を作ります。

6mm 厚の ガイドの面に 2×10 の板棒を縦にして貼っています。

2×10 の板棒 をセロテープで 束ねたものの加工です。

右の列の下が 台形にカットした稜部品の接合部の整形用治具です。

72度 にカットした治具に沿わせて 正確に ガイドを作っています。

6mm の厚みの高さがありますが 2×20 の板棒を底に貼って

水平に 8mm の高さにしています。

この治具の支えで 稜部品の接合部の角度を

稜芯面に対し 58.28度 ( 5角形 形成部 ) と31.72度 ( 3角形 形成部 )

に 加工してゆきます。

画像右側で 6×30×100 の板材4枚で 58.28度傾斜と 31.72度傾斜の

治具を作っています。

58.28度傾斜の治具の下端側面は

90度から傾斜角を引いた 31.72度の傾斜に

31.72度のは 58.28度の傾斜になっており

そこに 2×10×100 の板棒を接着して その上に

80番のサンドペーパーを

両面テープで 貼っています。

続きは 次回にします。

2016年9月14日

02[3,3,3,3] 03[4,4,4] Compounds 多面体 製作道具

[ 3,3,3,3 ] 正八面体 と [ 4,4,4 ] 正六面体とでできた

複合多面体製作への作業説明です。

少しずつ 思いつくままに 載せてゆきます。

画像右上 の右はしが 正六面体の上部の 四角形を作る稜部品に

稜の中心から この多面体の中芯とを通る直線を軸として

90°回転させた位置に部材を四枚分追加しています。

四角形の上部の一点で接しています。

その横のは 正八面体の上部の一つの面に 同じように三枚の部材を追加しています。

直角にクロスした部材の状態は 画像下方の 十二個の十字状の部材と

寸法 寸法比も同じものです。

このブログでお伝えしている多面体は

フラトン多面体と アルキメデス多面体 を主な対象にしています。

そして 複合多面体の 複合する二つの多面体の稜は

直角に交差するものに限定しています。

このことから 多面体と複合する もう一つの多面体は 双対多面体になります。

正多面体の双対四面体は 正多面体です。

正多面体以外の アルキメデス多面体のグループは 形状が正多面体とことなります。

面が一種類になり 辺の寸法が同一ではない 多角形になります。

正四面体の 双対多面体は 同じく 正四面体

正六面体の 双対多面体は 正八面体

正八面体の 双対多面体は 正六面体

正12面体の 双対多面体は 正20面体

正20面体の 双対多面体は 正12面体

あとの画像説明は今回 判じ絵にしておきます。

leonardo da vinci geometric drawings の検索画面を紹介します。

レオナルドスタイルの 画像が含まれています。

2016年8月8日

03[4,4,4] Compounds 多面体 製作道具

[ 3,3,3,3 ] 正八面体 と [ 4,4,4 ] 正六面体とでできた複合多面体製作への

前段階の 作業の説明が続いています。

今回は [ 4,4,4 ] 正六面体の

稜部品の接合部分の加工に必要な治具について説明します。

すでに伝えている 四角棒で構成された多面体つくりの治具とは

異なる形状の治具です。 下画像の説明をします。

A4用紙下に 25 × 25 × 110 の角棒 があります。

垂直面を保持するための治具で 数本あると便利です。

6 × 30 × 70 の板材を A4用紙の下の辺に平行にさせ

2 × 10 × 70 の板棒を 用紙の対角線と平行に置いて

その上のような治具をつくります。

この治具で 部材を 54.74°の角度カットや その角度に成形させます。

上の 斜めカットの板材もその角度で 6 × 30× 70 の板を分割したものです。

その横の 二つの台形状のものは 5枚束ねた2 × 10 の板棒を

[ 4,4,4 ] 正六面体の稜部品として加工したものです。

小寸にカットした 板材は多くの作業で必要となります。

その都度カットするのは 煩雑であったり 寸法決定も悩んでしまったりで

6 × 30 の板材を 70mm の寸法にカットしてあるものを複数個 常備しています。

2 × 10 × 70 の板棒も 同様です。

A4用紙の右の正六面体製作用治具の説明をします。

6 × 30 の板材に 斜めカットの板材と角棒とで

台形状部品を 54.74°の角度で貼っています。

その板材に傾斜を付けなければいけません。角度は 30°です。

A4用紙右上横の 治具で 2 × 10 × 70 の板棒を 30°で二分割しています。

それを 板材の裏の中心に貼っています。

続きの説明は 後日にします。

2016年8月4日

Compounds 多面体 製作道具 諸量

2 × 10 の板棒でつくる 正多面体製作のシリーズです。

[ 3,3,3,3 ] 正八面体 と [ 4,4,4 ] 正六面体で作る

複合多面体についてお伝えしようとしてます。

多面体を 板棒で製作するとき

稜と稜とが一点で集まる頂の形状を決める

接合部分の加工方法をすでに伝えました。

接合部分には 正多角形の角柱の空洞ができるが

削り屑とボンドを詰めものにしたり

先端の 2mm 巾面に少し丸みを持たせる加工を

正確な測定なしで施してもまずまずの出来になる。

とか

5 × 5 の角材で作るときに使用した クレィドル cradle

と同じ機能の治具を 板棒用にして用いる。

という意味の内容を記しました。

今回からは

今までとは違ったタイプの cradle で多面体を作る

方法を 説明してゆこうと思っています。

板棒だけでなく 角材の棒の加工にも使える方法です。

上の画像の説明です。

キッチンテーブルの上にトレィと 14cm のガラスプレィトがあります。

最近では 多面体製作は ほとんどこの空間で行っています。

試作つくりの効率アップに 電子レンジを多用しているためでもあります。

25 × 25 の角棒 2 × 10 の板棒 6 × 30 の板材

で加工したものが写っています。

左が 粗目( #80 ) の紙やすりを貼った角材です。

今までは ドレッサーという表現で 金属やすりを貼つたものを

用いてきましたが 同等もしくはそれ以上の機能があります。

安価で 種類が多く 手軽に入手でき 消耗品にしては 長持ちです。

番手の #80 は結構粗目ですが 私は現在これのみの使用です。

使い古すと番手が上がったようになり それも利用価値があります。

中ほどのが 新しいタイプの クレィドル cradle です。

右上の 正六面体を作る治具です。

この治具の加工に必要な角度は

片接合角 60°の 余角 30°( 90 – 60 )

仰角の余角 54.7356°( A4用紙の対角線でできる角度 )

とりとめのない記述になりました。

あとは 後日にします。

以下のデータは Excel などの

ワークシートやセルに取り込み易い形式で記述しています。

■ 正多面体諸量( 稜寸は1 として) ■

| | 面積 | 体積 | 基本数 | 頂芯寸 | 稜芯寸 |

| 01[3,3,3] | 1.73205 | .117851 | .577350 | .612372 | .353553 |

| 02[3,3,3,3] | 3.46410 | .471404 | .707106 | .707106 | .500000 |

| 03[4,4,4] | 6.00000 | 1.00000 | .816496 | .866025 | .707106 |

| 04[3,3,3,3,3] | 8.66025 | 2.18169 | .850650 | .951056 | .809016 |

| 09[5,5,5] | 20.6457 | 7.66311 | .934172 | 1.40125 | 1.30901 |

| | | | | | |

| | 面芯寸 | 仰角 | 接合角/2 | 面角 | 1/稜芯寸 |

| 01[3,3,3] | .204124 | 54.7356 | 60.0000 | 70.5287 | 2.82842 |

| 02[3,3,3,3] | .408248 | 45.0000 | 45.0000 | 109.471 | 2.00000 |

| 03[4,4,4] | .500000 | 35.2643 | 60.0000 | 90.0000 | 1.41421 |

| 04[3,3,3,3,3] | .755761 | 31.7174 | 36.0000 | 138.189 | 1.23606 |

| 09[5,5,5] | 1.11351 | 20.9051 | 60.0000 | 116.565 | 0.76393 |

| |

2016年8月1日

Excel 多面体 製作道具 諸量

前回 A4用紙を主要なツールとして 角度を求める方法をお伝えしました。

A4用紙の寸法比は 規格で定められており

一つのパッケージに含まれる A4用紙一枚が規格に合致していると判断できれば

その用紙を含むパッケージの全ての用紙が規格に合致しているとしました。

以下が A4と関連する用紙の諸量です。

A0用紙 841 × 1189 841 × 1189.3536060 +0.000297309

A1用紙 594 × 841 594 × 840.04285605 -0.001139399

A2用紙 420 × 594 420 × 593.96969620 -0.000051019

A3用紙 297 × 420 297 × 420.02142802 +0.000051017

A4用紙 210 × 297 210 × 296.96484810 -0.000051019

A5用紙 148 × 210 148 × 209.30360723 -0.003327190

A4用紙/2 148.5 × 210 148.5 × 210.01071401 +0.000051017

A0用紙に対する上記の数値計算の方法は以下です。他の用紙も同様。

841 × √2 = 1189.3536060

1 - 1189 / 1189.3536060 = 0.000297309

A4用紙は手軽で安価に入手でき 直角と1対ルート2 の寸法比を

精度の高い値で表示ができるということです。

それと A4用紙を 半分に分割した用紙のほうが

A5用紙より精度が高いようです。

また 角度を整数比の値に換算したデータがあれば これらの用紙を用いて

様々な角度が精度高く得ることができます。

ただその用紙を直接カットし 定規として使用するには

寸法が大きすぎることがあったり もろくて弱いという欠点があります。

そこで 私は 写真用紙の L版や スケッチ用画用紙 メモカードなどで

A4用紙から 転記して使っています。

角度を整数比に換算した値は

このブログの “諸量” のカテゴリーの中からも得られますが

以下に Excel の 計算画面用データを載せておきます。

以前も 同じようなプログラムを載せていますが

それを少し変えて作っています。

“最大値+1” と “桁数” と”角度” に入力可能です。

■角度を A4 用紙に表示するための整数比換算の Excel 画面■

色付けした全範囲を指定し 1 行目 A 列に copy and paste

| 251 |

'=最大値+1 |

|

|

=SMALL(D2:D81,1) |

桁数 |

5 |

| =A1-1 |

=TAN(RADIANS($G$2))*A2 |

=ROUND( TAN(RADIANS($G$2))*A2,0) |

=ROUND(ABS(B2-C2),$G$1) |

=IF(D2=$E$1,B2," ") |

角度 |

35.2643896827546 |

| =A2-1 |

=TAN(RADIANS($G$2))*A3 |

=ROUND( TAN(RADIANS($G$2))*A3,0) |

=ROUND(ABS(B3-C3),$G$1) |

=IF(D3=$E$1,B3," ") |

|

|

| |

B 列 から E 列 までの範囲を指定し セルの書式設定で

分類を 数値にし

小数点以下の桁数を 15 にしてください。

そして A 列 2 行目から E 列 3 行目までを範囲指定し

セルの右下にポインタを合わせ「+」を

81 行目までドラッグする [オートフィル]機能 を使います。

2016年7月20日

02[3,3,3,3] 03[4,4,4] Compounds 多面体 製作道具

このブログでは 正確な角度を得るための方法を

主に三角定規やグラフ用紙を用いて説明してきました。

簡易な方法として A4用紙を用いることもありました。(ダイヤモンド結晶等)

今回は A4用紙 を主要なツールとして

角度を求める方法をお伝えします。

A4用紙は 210 : 297 の寸法比に なっいて

1: √2 の寸法比 の近似値で規格されています。

1: √2 は 1 対 1.414213562

210 : 297 は 1 対 1.414285714 でかなりの近似です。

カメラに撮るのに容易なように 75 : 106 のカードを

用いて下画像を作っています。 1 対 1.413333333 です。

画像右の 4枚のカードで カードの四隅が 全て90度であることの

チェックを行っています。

縦方向に置いた2枚のカードの右側カードと

その2枚 を挟む 上下2枚のカードを固定し

縦方向に置いた 左側のカードを 自由にして

上下 左右 表裏 に向きを変えて隙間がないか確認します。

A4用紙はどれも ピッタリと言えるほど 一致すると思います。

ただ 別のパッケージの用紙とか メーカーが違う場合は

微妙な結果になる場合があるかもしれません。

次は カードが 1 対 ルート2 の寸法比であるかのチェックです。

カードを 縦方向 に二分割したものと横方向に二分割したものを用意します。

それらを使って 左下のカードで 45度 45度 90度 の定規を作りました。

この斜めカット部分は A4用紙の 長方向部分の寸法と一致するはずです。

A4用紙の規格と合致していると確認できた用紙を

1/2の長方向の寸法と 短辺とで 定規を作ります。

A4用紙を 対角線方向に二分するのと同じ角度関係になります。

1 対 ルート2は ( √2 / 2 ) 対 1 と等しいからです。

35.264度 54.736度( 90 – 35.264 ) 90度 の定規です。

40cm の定規では 対角線カットは出来ますが 30cm では無理です。

多くの人は 40cm の定規は持っていないと思ったからです。

35.264度 はダイヤモンド結晶や サイコロ形の正六面体と

それと関連した多面体に 現れてくる数値です。

次の加工は 三つの辺が同一寸の 60度 60度 60度 の定規です。

これらの定規で 2 × 10 の板棒でつくる

[ 3,3,3,3 ] 正八面体 と [ 4,4,4 ] 正六面体とでの 複合多面体ができます。

次回も これの続きを書こうと思っています。

2016年7月16日

04[3,3,3,3,3] 09[5,5,5] Compounds 多面体 製作道具

複合多面体 [5,5,5]+[3,3,3,3,3] の 前回作品の改良版です。

画像下右が それで 接合部分に空洞がないのが お判りでしょうか。

寸法の補正はせず 30mm と 49mm の部材で作っています。

二種類の 台形状の部材の作り方は同じで 加工作業を一つ追加しました。

その作業に必要な 治具が 下の二つです。

稜線の集合している 多面体の頂の部分に 部材が届くように

接合部分を尖らせる加工を 施すものです。

このブログで お伝えしている

角材でつくる多面体の クレィドル cradle と言っている治具と同じ機能です。

下左は 稜部品が 5本 均等に一点に集まるように 360/5 となる 36 × 2 の 角度に整形します。

36° の角度に加工した6mm 厚のファルカタ材 二つで作っています。

加工部分を 垂直にするために 仰角の 31.72° と同じ傾斜角度になっています。

部材と同じ 2mm 厚の 板棒で 傾きと添え板をつくっています。

もう一つの治具は 同じように 360/3 となる 60 × 2 の 角度の 開き角と

20.91° の仰角になっています。

2016年2月7日

04[3,3,3,3,3] 09[5,5,5] Compounds 多面体 製作道具 諸量

今回は [5,5,5] と [3,3,3,3,3] を複合させた立体についてお伝えします。

この複合多面体 は バルサ材の棒での製作説明でも 既にお伝えしています。

下画像 右上が それです。

大きさは その左側の二つと比べると 少し大きめです。

[5,5,5] に対応する 稜の寸法は 約 30mm で

前回まで説明している [5,5,5] と同じ寸法ですが

稜芯寸 × 2 が高さになるため 少し大きくなっています。

本来 多角形の組み合わせでてきる多面体の 面と面の接する部分(稜線) は線ですが

ここでは 幅のある線を用いるため

線と線とが 交わる点(頂) は仮想空間上に存在します。

一点に集まる 稜線の幅を 一辺とする 多角錐の頂点ともみなせます。

そのため 幅のある線の端から 頂までの距離は 多面体の形状によって異なります。

複合多面体模型の 幅のある稜線を作る部材の寸法には 補正が必要ということです。

補正する前の 計算としては

[5,5,5] の稜寸 30mm に対し [3,3,3,3,3] のは 約 49mm です。

補正の計算では

[5,5,5] の 30mm を 稜線の厚み分の 丁度 2mm をたした 32mm と

[3,3,3,3,3] は 約 49mm のそのままとなりました。

しかし 実際に製作してみると 30mm と 48mm の 値でうまくいったようです。

下画像がそれです。

全体の寸法のわりに 稜の幅が大きく 接着剤の厚みや 部材の加工誤差 等々

理由は 補正値の計算間違えの可能性も含めて 色々と考えられます。

部材の加工について説明します。

[5,5,5] の部材は 30mm から 板棒の厚み 2mm を引いた 28mm の半分にし

片側が 約69.1 度 もう一方が直角の 台形に整形し60個つくります。

[3,3,3,3,3] は 48mm の 左右約 58.3 度の角度をもつ 台形にし 30個。

二種類の部材を 十字状の ユニットに木工用ボンドで 30 組作り

合成ゴム系ボンドで 組み立てれば 完成です。

上画像の 四角い板でできた治具を台にして 十字状に加工します。

既に作った 十字状ユニットを 板に貼ってあるだけです。

長い部材を 短い二つの材で挟むように 台の上で合わせます。

しばらくすると 長いほうの部材を持って 上にあげても

形を維持しながら もちあがります。

慣れてくれば スムーズな作業ができます。

十字状ユニットをまとめて 電子レンジで 乾燥させ

(安全に対しては それぞれの方の 責任にてお願いします)

あとは 合成ゴム系ボンドで 接着すれば 意外と早く完成します。

以前は 製作説明を 10 × 10 のバルサ材の棒で 主にしていたので

作品の数が増えて 収納に困難をきたしました。

そのため バルサ材の棒で作った作品は フリーマーケットに出店し処分しました。

[5,5,5]+[3,3,3,3,3] の多面体も 含めてです。

後で少し後悔です。プロトタイプの 一点ものでした。

2016年1月24日

04[3,3,3,3,3] ポーカーの確率 多面体 製作道具

[3,3,3,3,3] 正二十面体 Icosahedron の 板棒での製作についてお伝えします。

前回までの [5,5,5] の説明を 理解されているものとして 説明します。

[5,5,5] と同じ大きさにしようとしています。

[5,5,5] の稜寸 は 30mm でしたので

面芯寸 1.11 × 30 × 2 で 高さは 約 67mm てした。

[3,3,3,3,3] の 面芯寸は 稜寸 1 に対して 約 0.756 なので

[3,3,3,3,3] の稜寸 は 67 / 2 / 0.756 で 約 44mm となります。

治具の加工角度は 90 – 31.72 で 約 58.28 度です。

直角を挟む二辺の 比としては 233/144 もしくは 288/178 が近似値です。

下画像 中ほどが その治具と 完成品です。

部材と部材の接合部分は 正五角形の筒状の空洞ができるようにします。

あとは正三角形に正三角形を次々と付けてゆくだけです。

三十枚の部材全部の両端に 合成ゴム系接着剤を塗布し

最初に塗った部材から 順次接着してゆけば あっけなく完成です。

画像右に電卓が二つ写っています。

上が Casio FX-915 で 三十年ほど前に買ったものです。

ソーラーバッテリーを電源とし 今も正常ですが

薄型のため 入力操作に 円滑さは不足しています。

ポーガーの確率計算で 組み合わせの数 52 C の 5 で

2598960 の 値が 簡単に 出てきたのに感激したのを覚えています。

下は 現在活用している Canon F-502G です。

今 最もリーズナブルに 購入できる 関数電卓の一つです。

2016年1月18日

1

2

3

4

>